Mbaru Niang.

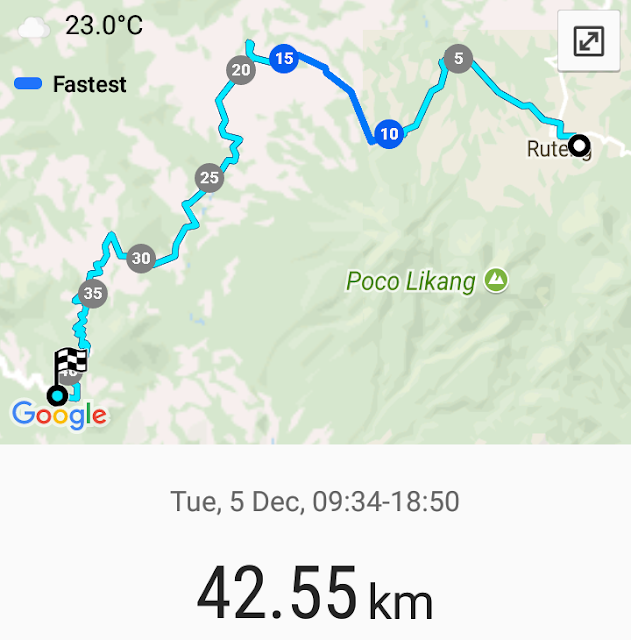

RUTENG - LEMBOR

5 Desember 2017.

Suara berisik di lorong penginapan membangunkan saya di pagi itu, serombongan wisatawan yang akan melanjutkan perjalanannya nampak sedang berkemas. Hotel yang sederhana ini banyak diisi oleh tamu yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan travel. Harganya yang terjangkau, juga kekhasan fasad bangunan dengan arsitektur lokalnya, menjadi daya tarik tersendiri.

Sarapan pagi berupa roti bakar dengan pilihan minuman kopi atau teh telah tersedia di halaman depan, Fasilitas coffee shopnya yang dibuat seperti di hotel2 besar, walaupun dalam bentuk sederhana. Ruangan yang berada di pinggir jalan besar itu sebagian dibuat terbuka, sehingga para tamu bisa menikmati sarapan sambil berjemur, maklum kota yang berada di pegunungan ini berhawa dingin, di pagi itu suhunya 16 DC.

Suasana mulai menghangat, ketika para mahasiswa sebuah perguruan tinggi nampak beriringan menuju kampusnya yang berada di sebelah penginapan ini. Bangunan utama kampus itu berdiri menghadap ke jalan dengan bentuk yang juga menarik, konon dibangun pada saat kolonial Belanda sedang berkuasa di daerah ini.

Matahari mulai meninggi, ketika saya meninggalkan penginapan tersebut. Keinginan mentransfer data dari laptop ke CD yang semula saya rencanakan di warnet dikota ini saya urungkan dengan menghapus beberapa program yang tak perlu di perangkat tersebut.

Hal itu harus dilakukan karena bekal kartu memori yang saya bawa di perjalanan terbatas sehingga dalam beberapa kesempatan, saya harus memindahkannya ke laptop dengan kapasitas penyimpanan yang juga terbatas, proses pemindahan itu yang kadang menyita waktu.

Kota besar yang berada di pedalaman ini secara geografis tidaklah luas, namun dengan lengkapnya fasilitas bak sebuah kota besar, membuat hal itu menjadi magnet bagi masyarakat yang berada di tempat-tempat penyangga untuk mendatanginya. Selain menjadi kota pelajar di wilayah Manggarai, tempat ini juga di mempunyai beberapa objek wisata utama, antara lain adalah Gua Liang Bua.

Liang Bua merupakan peninggalan pra sejarah di Indonesia. Gua ini adalah salah satu dari banyak gua karst di Pulau Flores. Gua yang terletak di Dusun Rampasasa, Desa Liangbua, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, memiliki ukuran panjang kurang lebih 50m, lebar 40m, dan tinggi atap bagian dalamnya 25m, terletak sekitar 200 m dari pertemuan dua buah sungai besar yaitu Wae (sungai) Racang dan Wae Mulu.

Situs Liang Bua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo Floresiensis atau Manusia Flores, yang mana tinggi badan manusia Flores itu berkisar sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg saja.

Tengkorak manusia kerdil ini ditemukan seukuran buah jeruk dan diperkirakan hidup 13.000 tahun lalu. Mereka hidup bersama-sama dengan gajah-gajah pigmi dan kadal-kadal raksasa seperti komodo.

Secara geologi, gua ini merupakan bentukan endokars yang berkembang pada batu gamping yang berselingan dengan batu gamping pasiran. Batuan gamping ini diperkirakan berasal dari periode Miosen tengah atau sekitar 15 juta tahun yang lampau.

Kawasan kars di NTT ini, sebagaimana kawasan kars di tempat lain di Indonesia, juga memiliki ciri-ciri khusus yang berlainan dengan kawasan kars lainnya.

Dibalik itu, jalan protokol di pusat kota telah dilengkapi dengan trotoar yang dibangun dengan rapi dan bebas dari Pedagang Kaki Lima, sehingga saya bisa menikmati suasana kota yang sejuk ini dengan nyaman.

Setelah keluar dari suasana kota, medan mulai menurun menuju kota selanjutnya yaitu Lembor di kab. Manggarai Barat. Gunung Ranaka di sebelah kiri tampak menjulang tinggi, cerah disinari matahari pagi.

Jalan yang terus menurun tajam berkelok memasuki lembah dalam, memaksa rem sepeda bekerja keras menahan beban, sebuah air terjun yang berada di titik terendah menghiasi alam yang eksotis di tempat ini.

Rumah-rumah sudah jarang terlihat ketika tanjakan menghadang di depan dengan beberapa tingkungan hairpin yang terjal. Saat mencapai puncak pendakian saya sempat beristirahat sejenak untuk mengambil nafas dan meneguk sedikit air yang saya isi ulang sebelumnya di penginapan.

Seorang wisatawan perempuan mengendong anaknya yang menumpangi ojek sempat berhenti di dekat saya untuk mengambil gambar pemandangan dengan kamera digitalnya. Wanita asal Belanda tersebut hendak menuju Teras, nama lain untuk tempat wisata sawah di Cancar yang berada 25 km di barat Ruteng.

Menurut penuturannya ia melakukan perjalanan berkeliling flores ini hanya berdua saja dengan anak balitanya tersebut, ojek ia manfaatkan dari sekitar penginapan untuk menuju tempat-tempat wisata terdekat.

Tanjakan yang semula terjal mulai terasa sedikit landai, namun panjang membentang. Ladang penduduk di kiri kanan jalan nampak ditanami pohon Cengkih yang pada saat itu sedang berbuah dan sebagian sudah dipanen dan dijemur begitu saja oleh penduduk di pinggir jalan.

Sesekali saya bertemu dengan pemakai jalan lainnya, terutama angkutan antar kota yang dipenuhi dengan barang bawaan yang diletakkan di atas atap minibusnya

Langit mulai mendung ketika saya bertemu dengan sebuah turunan yang berujung pada sebuah jembatan yang sedang diperbaiki. Ternyata jembatan itu ditutup untuk semua kendaraan, dari dua arah, sehingga kita diharuskan menyeberangi sungai langsung secara bergantian. Hal itu membuat saya harus turun dari sepeda dan menuntunnya, karena kerikil basah yang ada di dalam air sempat menyebabkan roda tak mau berjalan. Untung musim kemarau...

Selepas sungai tersebut, tanjakan mulai mewarnai lagi perjalanan selanjutnya. Padang Savana kecil dengan aksen pohon Lontar di beberapa titik, sempat saya temui di jalur itu. Tak lama kemudian saya tiba di sebuah kampung, sepeda saya hentikan sejenak, Segelas jus Sirsakpun saya pesan dari warung sederhana itu untuk memenuhi kebutuhan vitamin C hari ini.

Selepas istirahat jalanan mulai banyak mendatar. Anak-anak yang baru pulang sekolah mulai meramaikan perjalanan, seperti biasa mereka menyapa dengan ramah, "hallo mister…!!"

Ketika mendapati pertigaan di Kecamatan Cancar, sepeda saya arahkan ke sebelah kanan dimana saya akan melihat sawah atau teras yang menurut bule Belanda tadi berbentuk seperti sarang laba-laba. Penduduk setempat menamainya Lodok, yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kabupaten ini.

Untuk melihat keindahan Lodok itu, kita harus mendaki ke puncak bukit terlebih dahulu dengan menapaki lebih dari 250 anak tangga yang dibuat dari tumpukan tanah dan dilindungi bambu sebagai penahannya mengikuti jalan berbentuk zig-zag.

Dari atas itu kita bisa melihat sawah dengan pola berbentuk jaring laba-laba yang rapi. Pemandangan akan semakin sempurna kalau kita ke sana sebelum musim panen, ketika sawahnya masih utuh.

Bentuk sawah unik ini bagi masyarakat Manggarai terkait dengan pola pengelolaan lahan secara adat. Lingko, demikian sistem pembagian sawah disebut, merupakan tanah adat yang dimiliki secara komunal untuk memenuhi kebutuhan bersama masyarakat yang pembagiannya dilakukan oleh ketua adat.

Saat turun dari puncak bukit, saya sempat berbincang dengan salah seorang penduduk, namanya Bang Hani. Menurutnya, Lingko itu tidak dibentuk dengan sendirinya, tapi merupakan simbol persatuan masyarakat Manggarai yang diturunkan oleh sang nenek moyang.

Sayang tempat wisata yang unik ini belum dikelola dengan baik, dimana masih terlihat sampah terutama plastik berserakan, sehingga saya harus mengingatkan pengelola yang dibentuk secara swadaya, untuk menjaga kebersihan agar wisatawan nyaman berada di tempat itu.

Saat pulang saya sempat ditawari minum kopi di rumah sang pemilik tempat parkir kendaraan, tetapi karena sudah siang tawaran menarik tersebut saya tolak, karena harus segera mencari tempat makan untuk mengisi kembali tenaga yang sudah menurun.

Sebuah rumah makan sederhana di pertigaan yang tadi sempat dilewati, menjadi tempat saya beristirahat sambil menikmati makan siang. Sepiring nasi putih dengan sup dagingnya menjadi teman di siang hari yang mendung itu, namun setelah makanan habis, hujanpun turun dengan derasnya membuat saya tertahan di tempat itu, kopi panas pun menjadi pengisi di saat udara yang semakin dingin.

Beberapa kendaraan travel juga singgah di tempat itu, melihat-lihat sepeda yang saya simpan tak jauh dari meja makan, beberapa diantaranya menanyakan peralatan yang banyak menempel di sepeda.

Setelah hujan reda, saya tinggalkan tempat tersebut. Pesawahan yang menghampar di sisi kiri-kanan jalan menjadi pemandangan terakhir di Cancar ini sebelum memasuki daerah pegunungan selanjutnya. Temperatur semakin turun, selain diakibatkan hujan juga karena pegunungan di daerah ini berada di ketinggian 1050 mdpl.

Sepeda terasa berat karena medan yang terus mendaki, seperti tak ada habisnya. Kondisi jalan yang mulus namun masih basah, terlihat belum diperlebar sesuai standar nasional yang minimal 7 meter itu.

Bentang alam yang eksotis dengan hiasan hutan lebat di beberapa titik, membuat suasana semakin mengasyikan, suara burung dan binatang-binatang kecil menemani perjalanan didaerah ini. Sesekali motor dan mobil berpapasan, menyapa saya dengan cara membunyikan klaksonnya.

Disaat menemukan jalan landai, terlihat sebuah papan petunjuk arah, dengan tulisan bila kekiri menuju Wae Rebo dan lurus ke Lembor dan Labuan Bajo. Di persimpangan tersebut saya sempatkan berhenti, salah seorang penduduk menanyakan apakah saya akan untuk mengunjungi Kampung Tradisional Wae Rebo? saya jawab tertarik, tapi tidak hari ini, mungkin satu saat nanti.

Di awal perjalanan saya memang merencanakan untuk mengunjungi tempat tersebut, tetapi karena berbagai pertimbangan disaat-saat akhir, sayapun harus menunda keinginan tersebut. Biarlah kampung Bena mewakili kunjungan saya ke kampung tradisional untuk saat ini di pulau ini, karena target utama perjalanan adalah mencapai Labuan Bajo yang sudah nampak di depan mata.

Untuk diketahui kampung Wae Rebo yang berada di ketinggian 1400 mdpl, bisa dicapai dalam waktu 4 jam berjalan kaki dari kampung Denge di desa terakhir. Tempat tersebut bisa diakses dari tempat ini dengan menumpang Ojek atau Truk kayu yang diberi papan sebagai tempat duduknya. Perlu perjuangan untuk bisa mencapai Wae Rebo itu, namun apa yang didapat ketika sampai disana, konon sebanding dengan perjalanan beratnya.

Pemandangan alam berupa gunung-gunung berpadu dengan 7 rumah adat berbentuk kerucut akan memberi kesan tersendiri bagi setiap pengunjung yang pernah datang ke Desa Wae Rebo. Saat tiba di Desa Wae Rebo, anda bisa menumpang di rumah adat milik masyarakat setempat, jika ingin menginap akan dikutip tarif sebesar 400 ribu /orang. Biaya tersebut untuk fasilitas tidur, makan dan minum.

Disana bisa kita jumpai rumah adat yang hanya terdiri dari 7 buah, di mana telah bertahan selama 19 generasi. Hal ini pula yang menjadi daya tarik para wisatawan khususnya dari mancanegara. Mereka umumnya penasaran ingin melihat langsung rumah adat yang disebut dengan Mbaru Niang ini.

Bangunan yang terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang dianyam mengerucut ke atas, sebuah gaya arsitektur tradisional yang sangat unik.

Bangunan yang terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang dianyam mengerucut ke atas, sebuah gaya arsitektur tradisional yang sangat unik.

Mbaru Niang berdiri di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit indah di sekitarnya, hawanya sangat sejuk karena dikelilingi hutan. Desa Wae Rebo merupakan sebuah tempat yang bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2012 yang lalu.

Sebagian masyarakat prianya berladang dan wanitanya membuat kain tenun. Ada pula kebun kopi, biasanya pengunjung akan dihidangkan kopi khas Flores yang nikmat ditempat itu.

Setelah berjanji akan mengunjungi Wae Rebo di kemudian hari, sepeda saya kayuh kembali di Trans Flores, menuju persinggahan selanjutnya yaitu Lembor. Jalan masih mendaki berkelok-kelok dengan jurang dikanan dan kiri.

Setelah menjalani pendakian yang cukup berat, turunan panjangpun sudah menunggu, sepeda saya kayuh cepat karena hari sudah semakin sore, terlihat dari semburat merah mewarnai langit di sebelah barat. Di sebuah SPBU saya bertanya kepada penjaganya dan mengatakan bahwa saya sudah masuk Kecamatan Lembor, katanya.

Kota kecil ini terlihat sederhana, hingga saya dengan mudah menemukan sebuah Penginapan yang mana setelah dicheck ternyata di seberangnya juga berdiri sebuah penginapan lain dengan fasilitas yang lebih baik.

Akhirnya saya pilih tempat tersebut walau terkendala dengan kelistrikan, dimana AC dibeberapa kamarnya rusak, diakibatkan oleh Voltase listrik PLN yang tidak stabil. Sayapun memilih kamar yang berpendingin Kipas angin saja seharga 180 ribu rupiah.

Akhirnya saya pilih tempat tersebut walau terkendala dengan kelistrikan, dimana AC dibeberapa kamarnya rusak, diakibatkan oleh Voltase listrik PLN yang tidak stabil. Sayapun memilih kamar yang berpendingin Kipas angin saja seharga 180 ribu rupiah.

Setelah beristirahat dan membersihkan diri sayapun makan malam di sebuah restoran yang satu kepemilikan dengan penginapan ini namun di lokasi yang berbeda.

bike to pulau

Bersambung...

Comments

Post a Comment